『おえかき草紙』へようこそ!

管理人の もげら です。

画材屋さんへ油絵具を買いに行くと、聞きなれない用語がたくさんあり、管理人はかつて混乱してしまったことがあります。

緑色がほしくても、『みどり』という名前の絵具がないのです。

そこで今回は、油絵具の色名でよく使われる用語をはじめ、油絵具についてまとめていきます。

この記事の動画ver.もペタッとくのでチェックしてみてな!

▼

▼

▼

油絵具とは?

顔料を乾性油(展色剤)で練った絵具

顔料?乾性油??

顔料は粉です。

絵具を作るのに必要な色の元となります。

1種類の顔料から作られた絵具もあれば、複数の顔料が使用された絵具もあります。

乾性油は、乾燥すると固形化する液体の油です。

油絵具の乾性油は、リンシードオイルが最もポピュラーな種類です。

展色剤として使用する乾性油は、接着剤として顔料を支持体にくっつける役割となります。

ほかにはどんな展色剤があるんかな?

- 水彩絵具

- アクリル絵具

- 日本画

展色剤はアラビアゴム

展色剤はアクリル樹脂エマルション

展色剤は膠

展色剤のことを バインダー と呼んだりもします。

油絵具の色名につく単語の意味

絵具の色名でよくみかける単語についてまとめていきます。

- パーマネント

- ライト

- ディープ

- ヒュー

- レーキ

permanent・・・永遠、恒久

昔の絵具はクロムという変色しやすくて毒性も高い顔料を使って作られていました。

技術の進歩によって、変色しやすいクロムから別の顔料で似たような色を作れるようになりました。

永遠に色が保たれるという意味を込めて名付けられています。

クロムは黄・赤・緑と幅広い色が作れる顔料なんやて。

厳密にいうと六価クロムは人体に有害ですが、三価クロムは人体に無害です。

絵具名 “ ○○ライト ” の “ ○○ ” という色よりも明るい色という意味です。

絵具名 “ ○○ディープ ” の “ ○○ ” という色よりも暗い色という意味です。

hue・・・色合い、色彩

絵具名 “ ○○ヒュー ” は高価だったり毒性があったりする顔料を使った “ ○○ ” という絵具を別の顔料で安価に安全に作りましたよ、という意味です。

染料を顔料化した顔料を使った絵具です。

水溶性の色素を不溶性に加工した顔料を使用しているという意味になります。

染料は粒子が非常に小さく、透明感ある鮮やかな色という特徴があります。

顔料は粒子が大きいんやな。

油絵具のラベルに書かれた内容

油絵具を単品で買うときに目につくラベル。

基本的に次の5つの項目がラベルに書かれています。

ひとつずつみてみましょう。

シリーズ もしくは グループ

シリーズは油絵具の値段のカテゴリです。

絵具は使用している顔料の価格によって値段に差が出てきます。

アルファベットで表記され、Aが最も安価です。

A→B→C→D・・・と先に進むにつれて高価になります。

Aだから色が悪いということは一切ないので、予算と相談する際の参考にするために覚えておくと便利です。

Wは例外です。

白 WHITE の頭文字を意味します。

Wはめっちゃ高級!

・・・ではないんやな。

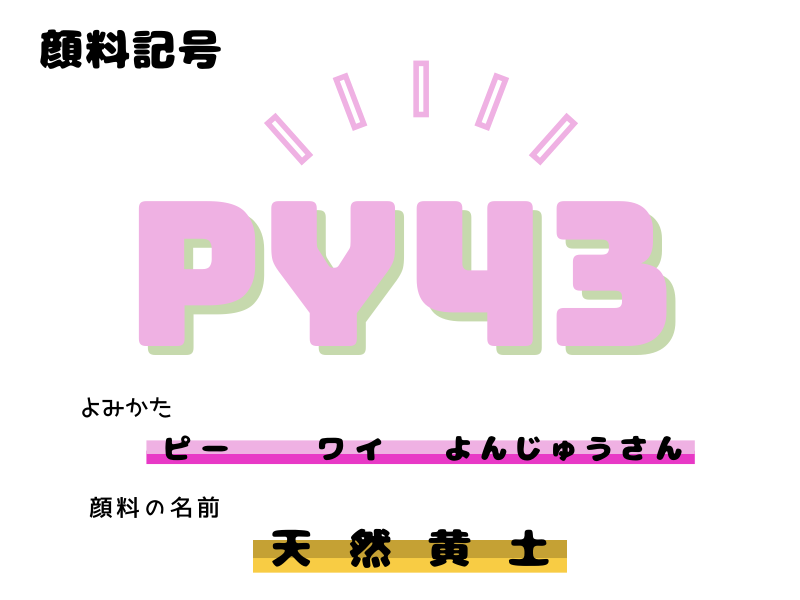

顔料記号

絵具に使用された顔料は、顔料記号でわかります。

顔料記号は、アルファベットと数字で表記されます。

顔料記号をひとつみてみましょう。

大体のメーカーが『カラーインデックス』という共通の顔料記号を用いています。

絵具のラベルに他の国の言語しか書かれてなくても

顔料記号で色を想像できるな。

顔料記号が示すアルファベットや数字の意味は次の通りです。

P

・・・Pigment(顔料)の P

色の頭文字(色相)

・・・赤→R オレンジ→O 黄→Y 緑→G 青→B 紫→V 茶→Br 白→W 黒→Bk

数字

・・・カラーインデックスに登録された順番

耐光性

太陽の光などに含まれる紫外線によっての劣化・変色にどれだけ耐えられるかを示します。

光による変色。

ポスターの色褪せが身近ですね。

メーカーさんがそれぞれ実験によって算出した値になるので、目安として参考にします。

透明性

不透明

・・・下の色をしっかり隠します。

オイルでのばしたり、厚塗りをしなければ下の色を透かすことも可能です。

半透明

・・・不透明と透明の中間にある絵具です。

透明

・・・オイルでのばさなくても下の色がしっかり透けます。

下の色を隠すには、かなりの厚塗りをしなければなりません。

乾燥日数

油絵具が乾燥するまでにかかる時間は、絵具を塗ったあつさ、気温や湿度など、さまざまな条件によって差がでます。

この数値もメーカーさんがそれぞれ実験によって算出した値になるので、目安として参考にします。

油絵の乾燥について詳しくみてみます。

絵具をうすく塗った場合、指触乾燥には1~3日程度かかります。

うす塗りは

キャンバスの布目がみえるくらいってとこやな。

絵具をあつく塗った場合は、夏は1週間程度、冬はもっとそれ以上かかることもあります。

冬は特に乾燥をはやめる速乾剤などをうまく取り入れる必要があります。

管理人はあまり暖房を使わないので

冬に指触乾燥まで約1ヶ月ほどかかったことが・・・

完全乾燥は、完成した油絵にタブロー(ワニス)を塗る目安となります。

半年から1年くらいかかります。

厳密には、油絵具の完全乾燥は30年以上かかります(速乾剤などを使わない場合)が、それを待っていては生きている間にすべての作品をニスがけすることは無理そうです。

そのような理由から、ニスを塗っても絵具が溶けないくらい乾燥した状態を 完全乾燥 としているようです。

混色制限

油絵具の混色制限は、現代の技術においてはあまり気にすることもなさそうな気もしますが、万が一を想定して注意が表記されています。

昔は顔料も分子レベルでバラつきあったやろうしな。

主に鉛(N)を含む絵具と硫黄(S)を含む絵具が混ざり合って、硫化鉛になってしまうことを注意しています。

硫化鉛が生成されると

色が黒っぽくなります。

また、鉛白をはじめとした有毒性がある顔料を使用した絵具への注意もうながしています。

普通に絵を描く分には

そんなに気をつけることはありません。

絵具を触ったら手を洗う を徹底すれば基本的に大丈夫です。

まとめ

今回は油絵具のラベルのみかたを中心に、油絵具についてまとめてみました。

油絵具については実践編も後日記事にしようと考えているので、お楽しみに・・・!

最後までお読みいただき

ありがとうございました!