『えかきのおえかき草紙』へ

ようこそ!

管理人のもげらです。

油絵で使用する支持体は、主にキャンバス・木製パネルを使用します。

はじめて支持体という言葉を聞いたとき、管理人にはあまりなじみがなくて、なかなか覚えられませんでした。

支持=選挙という連想しかできず、混乱しました。苦笑

今回は支持体について、おおまかにまとめてみようと思います。

今回はモンキーも出席!

各支持体については、後日細かくピックアップ生地を書こうと思います。

おたのしみに!

▼

▼

▼

支持体とは?

支持体は、塗装用語のひとつです。

基底材ともいいます。

絵における支持体とは、絵そのものを支え持つ物体で、油絵では主にキャンバスや木製パネルが使用されます。

漢字をみてみると、支え持つ物体で支持体。

そういえば、こどもの頃、学校の校庭の地面に指で絵を描いたりした記憶がありますが・・・

この場合の支持体は、絵を描いた地面になりますね。

▪ 支持体を英語では何と呼ぶ?

支持(する)を英語で support と表現します。

日常生活や職場、学校生活においても サポート という言葉がよく聞きます。

管理人は福祉の相談職の国家資格を持っていますが、福祉の分野でもサポートという言葉は非常によく使われます。

福祉では サポート=支援 というニュアンスでしたが、「サポートする立場は、あくまで脇役」という考えかたは、耳にたこレベルで大学と実習先でたたき込まれました。

絵におけるサポートの立場も、あくまで脇役なのかもしれませんが、絵を支える土台でもあるため、しっかりとした安定性が必要です。

縁(絵)の下の力持ち、それが支持体です。

ええこというね。

油絵に最適な支持体の種類とは?

油絵で使用される支持体には、どのような種類があるのでしょうか。

- キャンバス

- キャンバスボード

- 木製パネル

- 金属板

- 紙 etc..

それぞれについてみてみましょう。

▪ キャンバスの特徴と選びかた

キャンバスについては 【油絵って何に描くの?という疑問を解決!支持体キャンバスについて】 の記事で深堀りしています。

ここではキャンバスの特徴について簡単にまとめていきます。

キャンバスは英語で canvas と表現されます。

カンヴァス と表記される場合もあります。

カンヴァス という表記は、美術館のキャプションなどで見かけます。

近年では、トートバッグやスニーカーなど、身近なところでよくみかけるキャンバス生地。

canvas=帆布 です。

帆布の特徴は、かなり丈夫。

防水性もあるので、昔は船の帆として使用されていました。

帆布という名前から連想できますね。

帆布の素材は、麻や綿、リネン(亜麻)です。

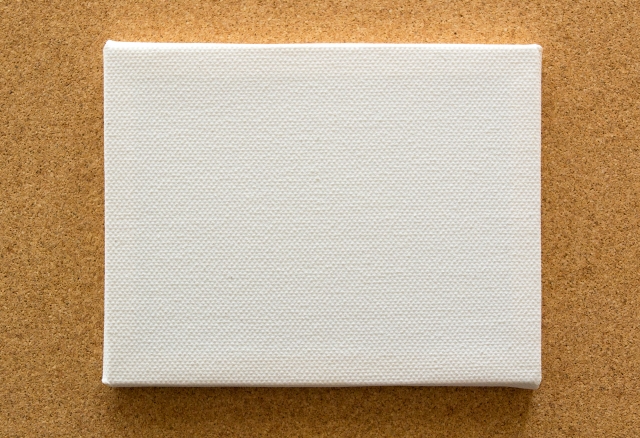

画材屋さんで売られているキャンバスは、木枠に生地を張って、目止め処理や地塗りが施された状態で販売されているものが主です。

目止め処理&地塗り済みキャンバスには、油絵具で直にそのまま描くことができます。

目止め処理?地塗り??

目止め処理

油絵具や画溶液(オイル)がしみこんで裏抜けしてしまうことを防ぐための処理。

昔は膠(うさぎ)を主に使用。

現在はPVAが使用されていることが多い。

膠は動物のあぶら、独特なにおいがあるそうな・・・

歴史ある確実な手法のくささをとるか、歴史は浅いけど完全なる無臭をとるか・・・

目止め処理と地塗りがされていない状態のキャンバスは、生キャンバスと呼ばれます。

生キャンバスの最も簡単な目止め処理の方法は、ジェッソというアクリル画材を使用することです。

メーカーによっては、「目止め処理はジェッソではなくジェルメディウムで!」というアナウンスをしている場合もあります。

ジェッソを目止めで使用しても大丈夫なのか気になる場合は、メーカーに直接聞いてみると安心です。

管理人が目止め処理にジェッソを使って不具合を起こしたことは、今のところないです。

歴史が浅い分、数百年後わからんけどな。

ちなみにジェッソは、地塗り用画材として販売されています。

目止め処理&地塗りがいっきに済ませられるという、便利なアクリル画材だと管理人は思ってます。

困った時のジェッソ頼み!

ジェッソの使いかたや特徴は【まなぶ編】「油絵の下地『ジェッソ』とは?」使いかたと種類を詳しく解説 で詳しく説明しています。

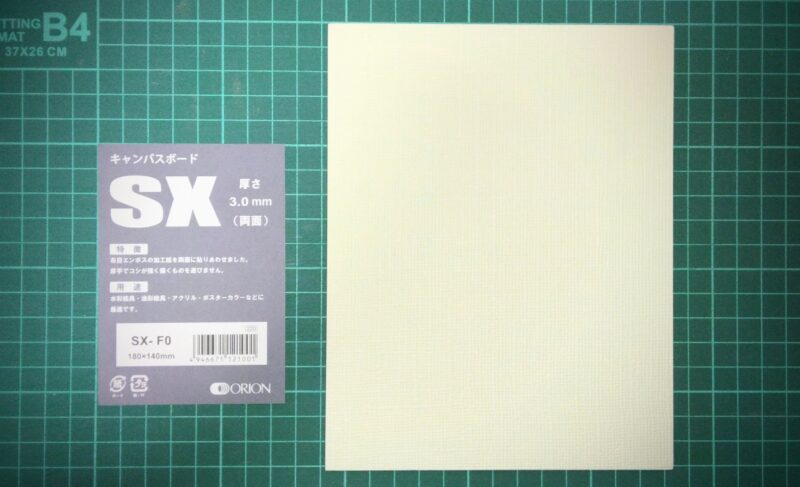

▪ キャンバスボードの特徴

キャンバスボードは、硬い厚紙や木のボードにキャンバスを張ったものです。

上の画像は、オリオンさんから販売されているキャンバスボードなのですが、こちらは厚紙に布目調にエンボス加工された紙が貼られたタイプです。

紙をキャンバスっぽく加工した商品で、このように画布が使用されていないキャンバスボードも販売されています。

紙製ですが、水彩・アクリル絵具はもちろん、油絵にも使用できますよ!

厚紙タイプやMDFタイプのキャンバスボードは、まるごと水に濡れると、ふにゃふにゃになってたわみます。

一度アトリエが浸水してしまい、床に置いてたキャンバス・キャンバスボードが水に浸かってしまった経験があります。

まずないことかもだけど、まるごと水に浸からないよう要注意。

乾かす過程でうまく形を戻すこともできたかもしれませんが、変色してしまったので、泣く泣く廃棄しました・・・

ラファエロの模写描いてたんやったな。

キャンバスボードの魅力は、安価であることと、厚みがないので、キャンバスと違って保管に場所をとられずにすむところです。

▪ 木製パネルの特徴と使用方法

リアルな細かい描写をする場合、パネルを使用する場合が多いです。

管理人がいちばんお気に入りの支持体です!

パネルの種類には、次の2つがあります。

- ラワン

- シナベニヤ

ラワンは紙を水張りする板として販売されていますが、ラワンにキャンバスや布を膠や糊を使って張り、油絵を描く作家さんもいます。

ラワンのほうがお値段が安いですが、木のヤニは出やすいです。

シナベニヤはヤニが出にくいといわれますが、100%ではないので、処理はしておいたほうが無難です。

管理人が愛用しているのは、マルオカさんから販売されているあくとるという下地用塗料。

木から出るヤニやシミなどの黄ばみから絵をまもってくれる塗料です。

乾きがはやいのと、少しザラザラした質感になりますが、ヤスリで研ぎやすい点がお気に入りポイント。

パネルもジェッソで処理するという方法をよく聞きますが、ジェッソにヤニ対策の効果はないため、万一を考えてあくとるをチョイスしています。

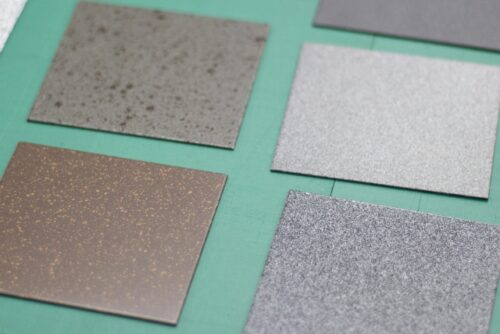

▪ 金属板を使用する場合の注意点

管理人は使用したことがありませんが、金属板を支持体に使うことは、かなり興味を惹かれるところです。

銅板を使用した油絵作品は、400年程前のものが現在まで、比較的よい状態で残っています。

ただ、金属と油・・・

あまり相性がよくなさそうなイメージです。

成功すれば400年持つ程の丈夫な仕上がりになりますが、変な化学反応が起きてしまうと、変色&絵具がボロッとはがれる剥離のオンパレードになってしまいます。

ジェッソ塗ってもダメなのかな・・・

銅板画についての資料はあまりなく、銅板が手に入ったら、管理人もジェッソでトライしてみます。

にんにく使うっていうのなら聞いたことあるな。

▪ 紙に油絵を描けるか実験

「油絵を紙に描くなんて!」

「紙がボロボロになっちゃう!」

・・・という話を聞いて、管理人がかれこれ10年くらい前に実験してみました。

ジェッソをしっかりと塗った画用紙に油絵を描いてみたのですが、今のところ紙も劣化せず、綺麗な状態を保ってます。

ジェッソは3度塗りくらいしました。

ジェッソを塗った画用紙をクリップボードにマスキングテープなどでとめると、クリップボードをイーゼルに乗せて描くこともできます。

メーカーにもよりますが、ジェッソは塗ってから乾燥に72時間かかると言われてます。

心配性な管理人は、2週間程乾かす時間を取っています。

まとめ

今回は、支持体の種類についておおまかにまとめてみました。

油絵で使用可能な支持体は、次の6つです。

木製パネルについては、後日、更に詳しくまとめた記事を書こうと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!