『おえかき草紙』へようこそ!

管理人の もげら です。

こんにちは!

突然ですが、この記事にたどりついてくれたあなたに質問です。

「油絵を描いてみたけど、絵具がなかなか乾かない・・・」

このような悩みはありませんか?

あるある!

えのぐが手に

べったりくっついちゃうの。

油絵はアクリル絵具や水彩と比べて、乾くまでに時間がかかる画材です。

乾くのに数日〜数週間かかることもあるのです・・・

そ、そんなに?

この記事では、「油絵の乾燥時間」について、初心者の方にも分かりやすくまとめていきます。

はじめに|油絵がなかなか乾かない・・・?

油絵を描いた後、よく聞く悩みに次のようなものがあります。

アクリル絵具や水彩絵具と比べても、油絵具は乾燥するのにかなりの時間がかかります。

これらの悩みを解決するのに必要な情報は、管理人は次の3つだと考えます。

- 油絵の乾燥にかかる目安時間

- 乾かない時の原因と対策

- 早く乾かすための工夫

意外とシンプルそうね。

はじめて油絵に挑戦する方でも、今日から実践できるヒントを中心にご紹介していきます◎

油絵の乾燥時間はどれくらい?

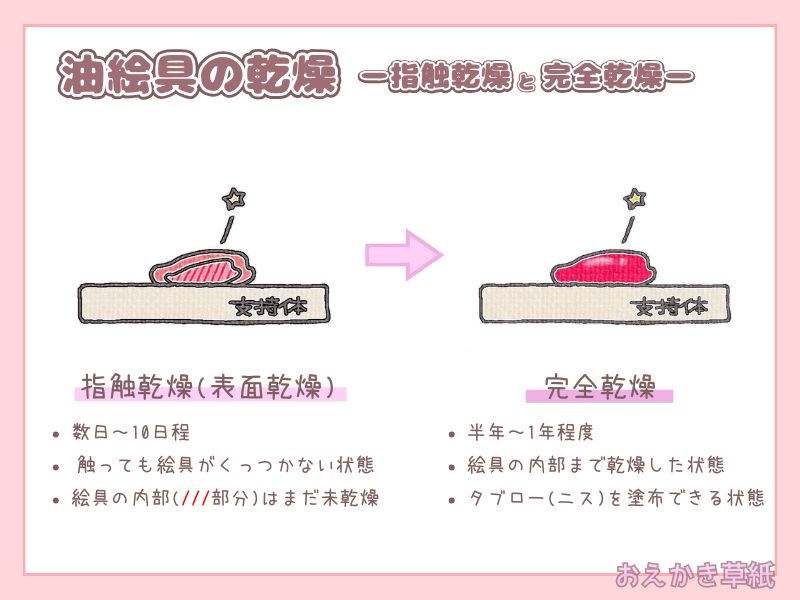

油絵の乾燥には、2つの段階があります。

1.表面が乾くまで(1日〜1週間程度)

2.完全に乾くまで(半年~1年以上)

油絵は表面が乾いたように見えても、絵具の内部まではまだ乾いていないことがよくあります。

表面が乾燥した状態を指触乾燥、

絵具の内部まで乾燥した状態を完全乾燥と区別して覚えておくことが油絵のミソです。

触っても絵具がくっつかないのが

指触乾燥っていうのね。

仕上げのニスを塗るには

完全乾燥を待たないと

絵具が溶けてしまうことがあります。

乾燥にかかる時間は条件によって大きく変わる

絵具の乾燥速度は、次のような条件下・環境で大きく変わります。

| 要因 | 乾燥時間への影響 |

|---|---|

| 絵具の種類 | 絵具に使用されている顔料によって乾きやすさが違う 例) バーントアンバーははやい |

| 塗りの厚さ | 厚塗りほど時間がかかる |

| 使用するオイルなど | 使用する乾性油や絵具自体に混ざってる乾性油によって大きく変化 例) 乾性油の場合、リンシードオイルのほうが乾燥ははやく、ポピーオイルは遅い |

| 温度・湿度 | 湿度が高い時と寒い時は乾きにくい |

| 換気の有無 | 換気が悪いと乾燥が遅れることもある |

冬は絵具が乾きにくく、夏は乾きがはやいという話はよく聞きます。

油絵の場合、

季節の気候も考えて

制作スケジュールをたてる

必要がありますね・・・

油絵をはやく乾かす方法

油絵の乾燥をはやめるには、いくつかの方法があります。

どんな方法があるのかしら?

管理人が使う方法を3つご紹介します。

1.換気と温度管理をする

具体的な方法は、以下の通りです。

POINT

風の通り道を作ったり室内の温度調整をするのに、エアコンやサーキュレーターを軽く使うのも◎

その場合、風を直接当てすぎないよう注意します。

それでは

ひとつずつ詳しく見ていきます。

換気の良い場所で乾かす

油絵具の乾燥は、酸化重合によってもたらされます。

さんかじゅうごう??

簡単に言うと

酸素と乾性油がくっつくことによって

絵具が固まる・・・ということです。

換気の良い場所で乾燥させれば、必要な酸素を常に届け続けることができます。

結果として酸化重合を促し、油絵具の乾燥をはやめることができるという原理です。

また、揮発性油の蒸発した空気・絵具自体に含まれる一部の有害物質を吸い込んだりしないためにも、換気について意識する姿勢が重要です。

油絵のにおい・換気などについてまとめた記事はコチラです

室温の管理(20~30℃がベスト)

油絵具は、酸化重合によって乾燥します。

酸化重合は、温度が高いと反応がはやく進みます。

でも、温度が高すぎるとヒビ割れ・絵具の剥離(絵具がポロッと取れてしまうこと)が生じてしまうので、要注意です。

いったい適温はいくらかしら?

20℃〜30℃くらいが、乾燥を促しつつ、絵具や支持体(キャンバスetc.)へのダメージが少ない最適な範囲とされています。

過ごしやすい25℃くらいがおすすめです。

急激な高温や急な温度変化は、絵の具のひび割れや剥離の原因となるリスクがあるため、推奨されません。

穏やかに温度が高い状態を保つことが大切です。

- Q温度の管理についてはわかりましたが、湿度はどうですか?

- A

55%~60%程度が適当とされています。

高湿度はカビの原因となり、極端な乾燥はヒビ割れの原因となることも・・・

日本は高温多湿なので

気を抜くとカビます・・・

二科展の絵は

何度かカビさせちゃってるもんね。

2. 薄塗りにする

上図のように、キャンバスに絵具をボテッと厚く置いてしまうと、乾燥は遅くなります。

厚塗り表現が

油絵の良いところでもあるけれど・・・

上図のように、絵具を薄塗りで何層も重ねて描くほうが乾燥ははやくなります。

3.乾燥促進メディウムを使う

最後は、乾燥促進剤についてです。

管理人も愛用している製品をいくつかご紹介します。

リクイン・オリジナル(LIQUIN ORIGINAL)

管理人が最もよく使っているのが

ウィンザー&ニュートン社のリクイン・オリジナルです。

どんなメディウムなの?

リクイン・オリジナルは、少しにごった茶色のゼリーのような液体です。

その色に「ギョッ!」とするかもしれませんが、絵具と混ぜても色に影響を及ぼすことはありません。

粘度は低めなので、絵具と混ぜやすく、筆の運びもスムーズになります。

乾きかたは

どうなのかしら?

薄塗りであれば、午前に描いたところが夕方には半乾きになるくらいの乾燥速度です。

塗ってすぐに乾きはじめるわけではないので、あせって作業する必要はなく、初心者の方でも扱いやすいのではないかと思います。

速乾剤としてだけでなく、グレージング技法にもおすすめです◎

扱う上での注意点は次の通りです。

アレルギー反応が出る場合あり!

使い始めたての頃、管理人は目がシパシパ、喉がイガイガしました。

今ではもうそのような症状が出なくなりましたが、必ず換気して使いましょう。

液体とゼリーに分離しやすい!

使う前に容器をよく振りましょう。

商品に書いてある注意事項を

よくチェックしましょう!

ラピッドメディウム

「1時間くらいで乾いてほしい!」

・・・そんな時に管理人を助けてくれるのが、ホルベインのラピッドメディウムです。

絵具に多く加えるほどに乾燥速度があがります。

若干ケチっても、厚塗りでも数時間で指触乾燥します。

時間に追われてる時にはコチラを使用しています。

使用感としては、リクインオリジナルより粘度が高いです。

チューブから出した時は、やや黄色みがかった半透明ですが、絵具に混ぜても色には影響しません。

粘度が高いので、やわらかくしたい場合は揮発性油(テレピンやペトロールなど)を使います。

使用後は筆やナイフをすぐ洗う!

リクイン・オリジナルと違って、使った矢先にすぐ乾燥がはじまるので、筆やナイフをそのままにしてしまうとガピガピになってしまいます。

使用後は、道具をすぐ洗いましょう。

商品に書いてある注意事項を

よくチェックしましょう!

乾かない場合の対処法

油絵が思ったより乾かない時、次のような点を見直してみると、改善される場合があります。

湿度・温度を確認

梅雨は除湿器、冬場は暖房を活用することも有効です◎

ただし、空気が乾燥しすぎると絵具が割れるなどといったリスクもあるため、適切に管理することが求められます。

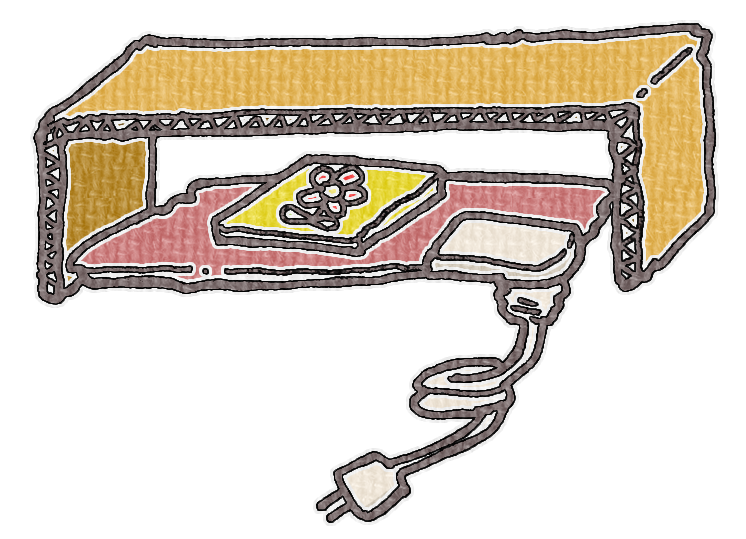

管理人が使う、冬場を乗り切る乾燥促進装置を紹介します。

先輩作家さんからアドバイスをいただいた方法です。

電気カーペットの上にキャンバスを乗せ、段ボールで左右と上部を覆います。

全面を覆ってしまうと、酸素が遮断され乾燥が止まってしまうので、覆うのは必ず左右と上部だけです。

電気カーペットの温度が高すぎると、絵具の割れなどに繋がるので、最初は弱に設定して様子を見ることをおすすめします。

また、万が一にでも発火の危険性を考えて、電気カーペット装置は必ずそばにいる時に使いましょう。

寒い場所にただ置いて乾燥させるよりも、乾燥速度がはやくなります◎

作品の置き場所を見直す

日当たりが良く、風通しのいい室内がベストです。

ただし、直射日光を絵に当てることはNGです。

壁に立てかけたり、イーゼルをお持ちの方はイーゼルに立てかけたまま乾かせば、ホコリがつきにくいのでおすすめです◎

強制乾燥の注意点

乾燥をはやめるためにドライヤーを使うという意見をたまに聞きます。

ドライヤーやヒーターの熱風はヒビ割れや変色の原因になることがあります。

また、熱風を油絵に当てることは普通に危険です。

やめましょう。

まとめ|初心者でもできる「乾燥管理」で油絵をもっと楽しもう

油絵は乾燥に時間がかかりますが、ちょっとした工夫で快適に制作できます。

じっくりと油絵に向き合いながら、自分なりの制作ペースをつかめたら良いですね。

作品が乾く時間も、創作の一部として考えると良いかもしれません◎

最後までお読みいただき

ありがとうございました!